《矛和盾的集合》教学设计

作为一名教学工作者,通常需要用到教学设计来辅助教学,教学设计以计划和布局安排的形式,对怎样才能达到教学目标进行创造性的决策,以解决怎样教的问题。那么应当如何写教学设计呢?以下是小编收集整理的《矛和盾的集合》教学设计,欢迎大家分享。

《矛和盾的集合》教学设计1【教学目的】

1、认识“矛、盾”等6个生字,会写“矛、盾”等14个字,能正确读写“集合、招架”等16个词语。

2、正确、流利地朗读课文。

3、全班能正确读写生词,在此基础上每个人还能根据自己的水平用一个词或几个词造句、写话。

4、养学生针对课文内容提有价值的问题的能力。

【教学重点】

正确读写生词并流利地朗读课文。

【教学难点】

一些生词的读写和运用。

【教学准备】

矛和盾的图片及有关生字的课件

【教学过程】

一、启发谈话,揭示课题

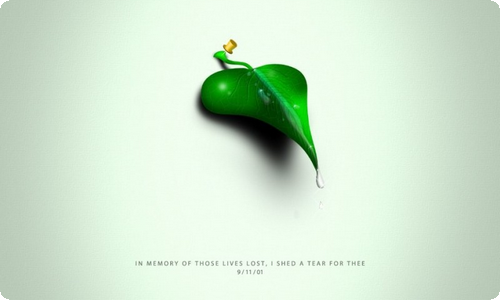

1、出示矛和盾的图片:你知道哪个是“矛”?哪个是“盾”吗?

2、矛和盾是两种相对峙的开口,如果把它们集合在一起,结果会怎么样呢?出示课题,齐读:矛和盾的集合。

二、初读课文,整体感知

1、学生轻读课文,要求读准字音、读通句子。

2、出示生字、生词卡片,开火车请学生读。

3、巩固新词。

〖照顾差异策略:想把生词读一遍的得一颗星,想把生词读一遍并用其中喜欢的一个词或几个词说话的得两颗星。

4、指读课文,读后评议纠正错误。

5、自己把课文再读一遍,想一想:课文讲了一件什么事呢?

〖照顾差异策略:允许优生离开座位帮助学困生用自己的话说说课文讲一件什么事。

6、了解课文讲一件什么事。

教学意图:教学中常会碰到在掌握生字词时不同水平的学生掌握的速度是不一样的,一些优生常在统一的教学步调后无所事事,甚至做些小动作,在这种时候设计异步教学大有好处,以上两个异步策略的设计就是让优生发挥出更大的潜力,让学困生有可能的话也摘到更大的果子吃。

三、质疑提问,初步释疑

1、学生再默读课文,边读边提出不懂的问题。

2、同座交流交流。

3、全班初步交流所提的问题。

4、对于一些非重点问题,相机解决。

5、提炼重点问题,明确学习目标。

以下两个问题可作参考:

⑴发明家是怎样把矛和盾的优点集合在一起发明坦克的?

⑵“是的,谁善于把别人的长处集于一身,谁就会是胜利者”这句话给你什么启发?这两个问题作为下节课学生讨论的话题。

四、指导写字

1、出示14个生字,要求:学生认记生字,并观察哪些字最难写,等一下给同学提醒。

2、重点指导7个左右结构的字。持、般、攻、炮、坦、战、神

⑴学生观察这7个左右结构的字各部分所占的大小有什么不同。

⑵多媒体演示这7个字的布局。

3、学生提醒哪些字最难写,写的时候要注意些什么。

4、学生写字,教师巡视,及时评议。

〖照顾差异策略:允许写得又快又好的学生读课外书并做摘抄。

【作业】

1、必做题:摘抄课文中的好词好句。

2、选做题:从本课生词中选用自己喜欢的一个或几个词写话。

〖照顾差异策略:选做题优生必做,其余的选做。

【教学反思】

1、本节课运用直观的教具激发学生的学习兴趣,使学生对抽象的矛和盾有了直观的印象。

2、能从“差异教学,异步发展”的课题出发,设计多个异步策略,让优生在课堂上没有吃不饱闲着没事干的事情发生,让学困生在优生地指导下进行较到位的口头表达能力的训练。

3、鼓励学生针对课文内容多提有价值的问题,避免滥问。

4、在写字时发挥学生的积极自主性,让学生来当小老师,指出某个生字难写和易写错的地方,学生对这个环节兴致很高。

《矛和盾的集合》教学设计2学习目标

1、认识“矛、盾”等6个生字。会写“矛、盾”等14个字。能正确读写“集合、招架”等16个词语。

2、正确、流利、有感情地朗读课文:摘抄课文中你认为用得好的词语。

3、理解课文内容,学习发明家勤于思考、关于实践的品质,懂得“谁善于把人的长处集于一身,谁就会是胜利者”这句话的含义。

课前准备

1、生字卡片。指导写字的多媒体课件。

2、矛和盾的图片。

3、录音机及本课的朗读录音磁带。

第一课时

一、启发谈话,揭示课题

1、出示矛和盾的图片:你知道哪个是“矛”?哪个是“盾”吗?

2、矛和盾是两种相对峙的开口,如果把它们集合在一起,结果会怎么样呢?出示课题,齐读:矛和盾的集合。

二、初读课文,整体感知

1、学生轻读课文,要求读准字音、读通句子。

2、出示生字卡片,开火车请学生读。

3、指读课文,读后评议纠正错误。

4、自己把课文再默读一遍,想一想:课文讲了一件什么事呢?

三、质疑提问,初步释疑

1、学生再默读课文,边读边提出不懂的问题。

2、同座交流交流。

3、全班初步交流所提的问题。

对于一些非重点问题,相机解决。

4、提炼重点问题,明确学习目标。

以下两个问题可作参考:

⑴发明家是怎样把矛和盾的优点集合在一起发明坦克的?

⑵“是的,谁善于把别人的长处集于一身,谁就会是胜利者”这句话给你什么启发?

这两个问题作为下节课学生讨论的话题。

四、指导写字

1、出示要求会写的14个字。

2、重点指导7年左右结构的字:

持 般 攻 炮 坦 战 神

⑴引导学生观察这7个左右结构的字各部分所占的大小有什么不同。

⑵多媒体演示这7个字的布局。

3、学生写字,教师巡视,及时评议。

五、实践活动

搜集能说明课文最后一句话含义的事例,准备交流。

《矛和盾的集合》教学设计3[教学目标]

根据新《课程标准》的要求和教材编者的意图,制定如下教学目标:

能借助工具书独立识字,与人交流识字 记字的方法。正确 规范地书写生字。

采用喜欢的方式正确 流利地朗读课文,并能简单复述。

通过学习,懂得坦克是集合了矛和盾的优点而成的。……此处隐藏26457个字……理解。

(比如实际应用方面:双层公共汽车、火车,带橡皮头的铅笔;学习和做人方面:采纳别人的优点等等。以引导学生的深入思考,可以鼓励学生展开想象,一方面从生活实际中选取类似的事例;还可以想一想生活中还有什么不方便的地方,并提出改进和解决问题的办法。)

四、交流故事,拓展延伸

1、学生交流课前搜集到的发明家的故事。

2、学生在听的过程中,可以相机谈谈感受。

五、畅谈收获,总结全文

1、中心:这篇课文写的是发明家集合矛和盾的长处发明了坦克,以及坦克的实际运用,说明“谁善于把别人的长处集于一身,谁就会是胜利者”的道理。

2、归纳本文表达上的主要特点

叙事简洁清楚,用事实说明道理,是本文表达上的主要特点。

(一方面要让学生明白用具体事例来说明道理是写文章常使用的方法,不能空讲道理,这样才能有说服力。另一方面也要让学生明白,作者是借发明这件事来说明一个道理。至于坦克发明是不是真的像课文中描写的,可以不去追究。)

附:参考资料

1、坦克:英文TANK的译音,旧译为“战车”具有强大直射火力、高度越野机动力和坚强装甲防护力的履带式装甲战斗车辆。由武器系统、推进系统、防护系统、通信设备以及其他特种设备和装置组成。乘坐3—4人,分别担负指挥、射击、驾驶等任务。1916年在第一次世界大战中,英国最早使用坦克参加松姆河战役。20世纪60年代以前,坦克通常分为轻型、中型和重型。60年代以来,多数国家将坦克按用途分为主战坦克和特种坦克。坦克主要用于地面作战,用以对坦克及其他装甲车辆作战,也可用于摧毁野战工事,消灭有生力量。但地形、天气对它的行动有一定限制。

2、矛:古代一种兵器。长形,尖头,安上木质的长柄,作战时用于直刺。矛在商周时用青铜制成,汉代多用铁制成的矛。

3、盾:盾牌,古代作战时挡御刀箭等的武器。

4、词语

集合—使集合;汇聚。

左抵右挡—“抵挡”,就是抵抗的意思。

难以招架—文中意思是,对方来势猛,很难抵挡。

危急—危险而紧急。

固然安全—“固然”,有本来、原本的意思。

自卫—保卫自己。

履带—围绕在拖拉机、坦克等车轮上的钢质链带。装上履带可以减少对地面的压强,并能增加牵引能力。也叫链轨。

神威—神奇的威力。

5、多音字

得:de跑得快、长得高;dé得到、取得;děi得你去、得两年完成。

钻:zuān钻洞、钻研、钻探机;zuàn钻石、钻戒、金刚钻。

《矛和盾的集合》教学设计15一、预习课文发现问题

在《论语》中记载着孔子这样一段话“不愤不启,不悱不发。”意思是说:当一个人对问题进行探索到欲通未通之际,心求通而未得,口欲言而来讲,这种状态叫“愤”“悱”。这时只要发挥教师的主导作用,稍加启示引导,就可使学生豁然醒悟。而学生的“愤”“悱”又必须以自主的阅读、思考、探索为基础。因此,应帮助学生养成课前自读课文,画出不懂的问题,查找相关的资料的好习惯,使学生逐步做到课前“有备而来”。

二、整体感知初读质疑

教师作为学生学习的引导者,应当尊重他们的个性、积极性和创造性,把他们的学习潜能很巧妙地牵引出来。

在上课一开始,教师就在学生课前预习质疑的基础上进行筛选,对于一些非重点问题,相机解决,并提炼出两个重点问题:1.发明家是怎样把矛和盾的优点集合在一起发明坦克的?2.“是的,谁善于把别人的长处集于一身,谁就会是胜利者”这句话给了你怎样的启示?这一提炼,既点燃了学生思维的火花,又带着他们直奔文章的关键处。此环节的设计使以后的教学呈辐射状,可谓万变不离其宗。

三、以疑促读交流感悟

叶圣陶先生说:“语文老师是引导学生读书、看书的,而不是给学生讲书的。”在学生渴求了解问题的答案时,教师并不急于解决,而是把问题还给学生,让他们带着问题自己去读书,改变“被动接受”的局面,让学生进人积极的读书状态,在文章中寻找答案,在思考中寻找答案。

在自读解疑的基础上,再将学生按同质分成四人小组,进行小组内的漫谈(指不拘形式地就问题谈自己的体会和感受),使学生读中有思,以想促说。团坐的四人小组既体现团体合作的精神,又发挥个人才智,要求每一个学生都发言,并且推荐一名学生代表小组发言,请这个同学整理其他同学的意见,并做好记录。教师巡回指导,在关键处、学生疑惑处加以点拨。接着请学生代表交流,在交流过程中,其他小组的代表可以在别人发言的基础上补充拓展,有不清楚的可自由提问,有不同意见也可进行当堂反驳。教师相机请学生朗读有关内容。

以疑促读,既把握了课文的命脉,又关注了学生的个体差异和不同的感受,维护了学生的好奇心、求知欲,充分激发了学生的主动意识、进取精神,使课堂真正成为一个学生思维浪花相互激趣、强烈碰撞的信息交换场。

质疑是学生求学的重要途径。在质疑的基础上引导学生积极思维可以使学生的主体地位和教师的主导作用有机地结合起来,收到事半功倍的效果。随着学生对课文内容理解的逐步深人,会产生不同的问题。因此上课时,教师应放手让学生提问,互相交流。例如,什么叫大显神威?坦克为什么能在战场上大显神威?学生在交流中不难发现,课文中“1916年,英军的坦克首次冲上战场。德国兵头一回见到这庞然大物,吓得哇哇直叫,乱成一团,一下子退了十公里!”这生动具体的描述无疑是对“大显神威”的最好诠释。其原因在于坦克巧妙地将盾的自卫和矛的进攻合二为一:既有保护自己的铁屋子,又有进攻的枪口或炮口;更深层的原因在于发明家勤于思考、善于实践的优秀品质。这样的质疑,无疑从另一个角度深化了对课文内容的理解。

四、读中悟理深悟寓意

学生在学习语言的过程中,一方面进行思维活动,另一方面进一步发展思维能力。对三年级学生而言,“是的,谁善于把别人的长处集于一身,谁就会是胜利者”这句话较为抽象,如能将课文和事例融为一体,在事例中感悟语言,在事例中理解课文,那么教学就会更加贴近学生的实际,更有利于学生思维能力的培养。为了对这句话有全面、深入的理解,教师要求学生从自己的事例或课前搜集到的事例出发,谈谈对这句话的理解,使学生摒除抽象教条的分析,通过具体鲜活的事例体会“善学者,假人之长以补其短”的含义。这样读中悟理,使学生对课文的理解落到实处。

五、积累语言课外拓展

语文的学习很难一蹴而就,它是一个长期积累的过程,只有厚积才能薄发。没有积累,谈不上培养良好的语感,也绝不可能有真正的听说读写能力,当然学不好语文。本文简洁流畅、用词生动,是指导学生准确用词的范例,可要求学生将生动传神的词语摘抄下来加以积累。

学生的智力背景越广阔,对知识的理解就越深入。要比较深刻地理解文章揭示的科学道理,了解发明家的灵感缘于他们勤于思考、善于实践的品质,应在课堂交流的基础上引导学生进一步走出课堂,走出课本,课后搜集一些发明家的故事,开一次故事交流会。